去年11月去上海的西岸艺术节,看了一场名叫“雪域之美”的现代唐卡展。

展览很棒,虽然是现代唐卡,但皆依古制。

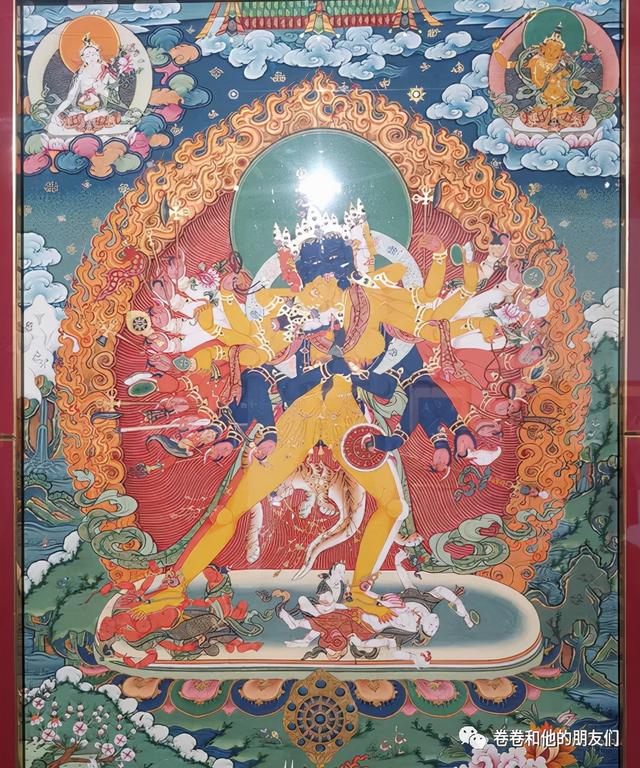

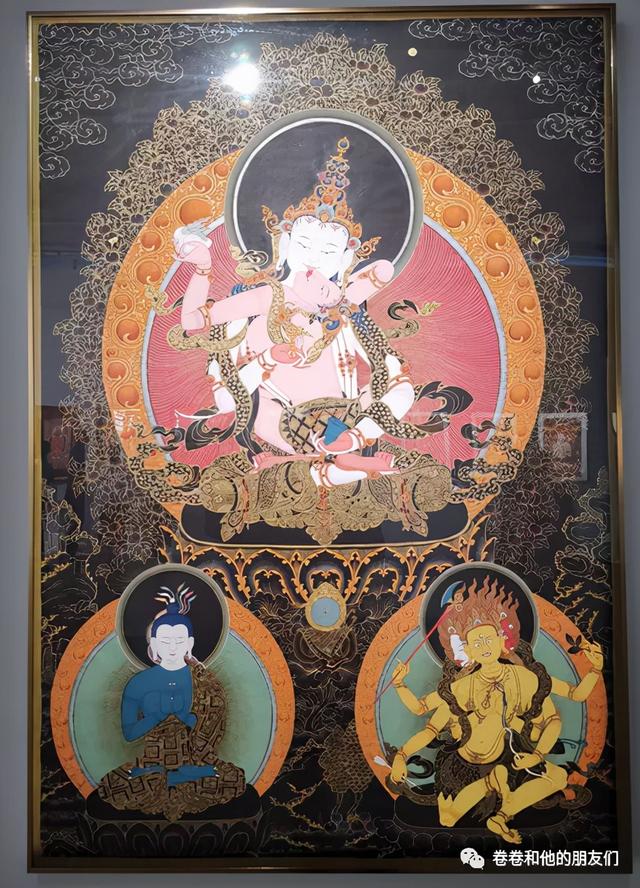

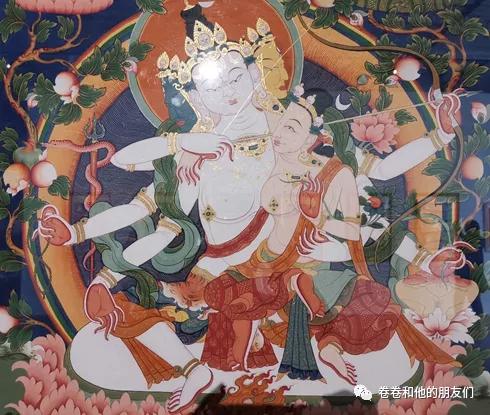

上色仍采用金、银、珍珠、玛瑙、松石、孔雀石、朱砂等传统矿物颜料以及藏红花、大黄、蓝靛等天然植物颜料,色泽艳丽,璀璨夺目。唐卡作为工笔画,展出作品也都展现出了细致的勾线,画面繁复而考究。

最令我感动的还是唐卡内容上对传统的坚持。大黑天、明飞、颅器等在我看来颇有些邪性,或者说野性,或者说生机勃勃的传统元素一样不少,很好地满足了我的恶趣味。

老实说,我对某宗教的印象说不上好。倒不是因为有些东西太邪性,主要还是它的发展史和当地统治形式的变革紧密相关。马克思的宗教观有没有普适性我不敢说,但用在某教上倒是挺契合的。但看到唐卡在今天还坚持某些宗教内容的传统,对这份大胆和执着,就还是很感动,人有时候就是那么矛盾。

丝绸之路丝织文化绝世臻品——巨幅《十相自在》缂毛唐卡赏析

我馆馆藏巨幅 清乾隆御赐《十相自在》缂毛唐卡,通高:519cm,宽289cm,内芯尺寸:高:356cm,宽252cm,材质系藏铃羊绒毛,此幅缂毛唐卡尺幅十分巨大,气势恢宏,层次鲜明,色彩绚丽,图案花纹经纬交织,质地紧密厚实,风貌典雅,犹如雕琢缕刻。工艺极为繁杂,

感动于坚持,也会失望于坚持。如果今天的唐卡和几百年前的唐卡一模一样,审美情趣上没有发展,难免会觉得有几分无趣。

在我一个外行看来,佛教形象的多头多手,其实和立体主义思潮是有几分暗合的。唐卡艺术完全可以融入进一些现代艺术的审美。比如下面的那张侧脸,给了我淡淡的几丝类似的感觉。当然,立体主义本身似乎也发源于对古代壁画和非洲艺术的吸收。

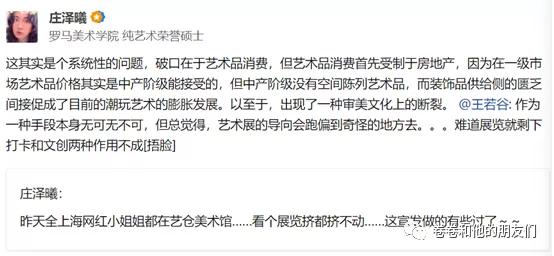

前几天在知乎看到几位艺术从业者在讨论国内艺术艺术展沦为“网红拍照地”的现实,感觉下面的观点有点意思。

站在这个角度,作为外行,我以为宗教艺术品也许真的是一个破局点。毕竟听说,不少民族家庭是愿意把家里的很大一部分财产都投入到佛堂上的。宗教艺术在很长一段时间,也是欧洲艺术的最重要部分,也算是人类艺术的相似性了。

上面那段也不能算是讽刺。在我看来,城市中产无限鸡娃,给娃报一堆兴趣班、补习班,娃之间疯狂竞争,无人得利,一家老小都不开心,没见得比投入佛堂高明。

当然咯,没有查过市场报告,也不知道上面那个市场观点是否准确。上面内容纯属闲得无聊瞎扯淡,业内人士还请一笑置之。